本場結城紬の製作工程(詳細)

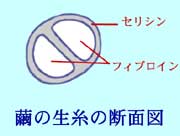

| 繭 | 繭の生糸は二条のフィブロインを中心に、その周囲をセリシン(25%〜27%)が取り巻いています。いずれも蛋白質です。 |

|

| 煮繭 | 繭のセリシンを取り除く事(重炭酸ソーダを使用)が煮繭です。 |

|

| 真綿がけ | 繭をお湯の中で拡げて袋状にします。この拡げた繭5〜6粒を重ねて袋状にしたものを袋真綿と言います。 |

|

| 袋真綿の乾燥 | 袋真綿を乾燥させて50枚(94g)に束ね、一秤(はかり)として、結城では取り引きされています。結城紬一反分は約2500個の繭が必要です。 |

|

| なめし加工 | 糸を紡ぎやすくするために、胡麻の油脂分に水を加え真綿を浸し、乾燥させます。 |

|

| 糸つむぎ(糸とり) |

真綿をつくしという道具に掛けて、両手の親指と人さし指で糸を紡ぎます。糸の太さは個人差がありますが、一秤94gから約80 g (一ボッチ)の糸を紡ぐのに5〜10日ぐらいはかかります。 |

|

| 一ボッチ |

一反分は7.5ボッチ(約15万円ぐらいになります)必要です。 |

|

| 綛揚げ(ボッチ揚げ) | 一ボッチ(約80g)を2〜3綛に揚げ、回転数からデニ−ル(繊維の太さを表わす単位)を算出します。 |

|

| 染色 | 軽く精練をして染色します。 |

|

| 下糊付け | 染色した後、下糊付け(小麦粉を使用)をします。 |

|

| 綛揚げ | 下糊付けした後、乾燥させ綛揚げします。この工程を二回繰り返し、より毛羽立ちを伏せることができます。 |

|

|---|---|---|

| 機のべ |

タテ糸,一反分(約14.7m、1320本) 耳糸(約14.7m、48本) |

|

| 墨付け | 設計図案から糸(タテの絣糸)に墨付けします。 |

|

| 絣くびり(絣括り) | 墨付けした部分を木綿糸でくびリます(右の写真はタテの絣糸)。絣の色数分、くびりと染色をくり返し、すべて同じ力でくびらないといい絣が出来ません。 |

|

| たたき染め | 絣糸は、棒の先に縛り付け、たたき台の上にたたき付けて染色します、そうすることにより木綿糸で絣くびりした間際まで染料がしみ込み、いい絣が出来上がります。 |

|

| くびり糸取り | 絣糸(右写真はタテ糸)は、染色後乾燥させ、くびり糸を取ります。 |

|

| タテ絣の糊付け | タテ絣(四反分)を糊付けします。 |

|

| 柄合わせ | タテの絣糸の柄を合わせて、仮縛りをしておきます。 |

|

|

手紬糸は撚がなく、毛羽立ちやすいためタテ糸は下糊を二回した後、本糊付けをします。 |

|

|

| 間差し込み(絣糸と地糸) | タテ糸を、設計図案に基ずき地糸の間に絣糸を間差します。 |

|

| 筬通し | 竹またはステンレスの筬に、タテ糸を通します。 |

|

|

タテの絣糸と地糸を張力をかけて、男巻きにまきつけます。 |

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 前結び | 機巻きがすんだら前結びしをします。 |

|

| 掛糸掛け | 掛糸を掛けます(糸綜こう)。 |

|

| 機織り | 地機(日本で最も古い織機と言われています)で経糸の張力を織手の腰で調節し大きな杼(刀杼)でヨコ糸を打込んで織ります。 |

|

| 湯通し(糊抜き) | 結城紬を仕立てる前には、必ず糊抜きをしなければなりません。糊を抜くと結城紬本来の軽くて、柔らかな風合いになってきます。 |

|

(赤の字は国の重要無形文化財指定の三工程)